Mit dem Text „Menschenrechte und Politik“ kehrt unser Lesekreis nun wieder zu einem Beitrag von Claude Lefort zurück. Denjenigen, denen der 1980 im Original mit dem Titel Droits de l’homme et politique in der Zeitschrift Libre erschienene Text nicht vorliegt, sei das Manuskript von Leforts im selben Jahr gehaltenem Vortrag „Politisches Denken im Angesicht der Menschenrechte“ als Lektüre empfohlen.

In dem hier zugrundeliegenden Text stellt Lefort den für sein politisches Denken maßgeblichen Menschenrechtsbegriff vor. Er beginnt mit einer Kritik der Menschenrechtskritik bei Marx (I.) und zeigt dann die drei für ihn grundlegenden Paradoxien der Menschenrechte auf (II.). Bevor er Schlussfolgerungen zieht (III.), untersucht er die Bedeutung der Menschenrechte in der politischen Praxis, was hier jedoch aus Platzgründen nicht weiter behandelt wird. Abschließen möchte ich den Beitrag mit dem Vorschlag, Lefort als Rechtsphänomenologen zu lesen (IV.).

I. Kritik der marxistischen Menschenrechtskritik

Die bei Lefort übliche Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus der Sowjetunion stellt erneut den Ausgangspunkt der Argumentation dar. Aufbauend auf der Annahme, dass die Menschenrechte etwas qualitativ anderes darstellen als politische Interessen (Lefort 1990, 239f) setzt Lefort sich zu Beginn mit der Berufung auf die Menschenrechte durch sowjetische Dissidenten auseinander.

Die Dissidenten begründeten ihre politische Praxis nicht auf einer Doktrin oder einem bestimmten Programm, sondern auf der Erkenntnis, dass die Menschenrechte „an eine allgemeine Gesellschaftskonzeption gebunden sind […] deren Negation der Totalitarismus darstellt“ (ebd., 242). Für Lefort ist es nun essentiell zu zeigen, dass die von Marx in der Schrift „Zur Judenfrage“ präsentierte Menschenrechtskritik den Kern dieser Gesellschaftskonzeption verfehlt. Auf diesem Wege möchte er die Legitimität der Kritik am sowjetischen Regime verdeutlichen.

Lefort geht von einer nicht auflösbaren Verbindung zwischen der Gesellschaftsformation und den Menschenrechten aus. Entgegen einer liberalen Lesart dieser Rechte sind die Menschenrechte daher nicht zuvorderst an das Individuum gebunden. Die Liberalen konnten sich, Lefort zufolge, ebenso wie die Apologeten des sowjetischen Totalitarismus darauf einigen, dass „die Vergewaltigung der Menschenrechte eine Vergewaltigung individueller Rechte darstelle, die als solche keine politische Bedeutung haben“ (ebd., 245). Die für die Theoriebildung Leforts wichtige Differenz zwischen Totalitarismus und Demokratie lässt sich jedoch für Lefort gerade dann bestimmen, wenn Menschenrechte nicht als individuelle Rechte verstanden werden.

Marx wirft er vor, diese Dimension der Menschenrechte nicht erkannt zu haben. Lefort rekonstruiert Marx daher so, dass er dessen Gleichsetzung der Menschenrechte mit den Rechten des egoistischen Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft herausstellt. Diese Lesart weist Lefort nicht vollkommen zurück, er problematisiert „nicht so sehr, was Marx aus den Menschenrechten herausliest […] als vielmehr das, was er in ihnen zu entdecken unfähig ist“ (ebd., 250). Lefort geht von einer „Zweideutigkeit“ (ebd.) der Menschenrechte aus und beschreibt nun die andere, von ihm präferierte Deutung: Menschenrechte sind eine Ontologie der Demokratie (vgl. Militzer 2013). So bindet „jede menschliche Handlung in der öffentlichen Sphäre das Subjekt notwendigerweise an andere Subjekte“ (Lefort 1990, 251). Selbst die Isolierung des Individuums im Totalitarismus stellt daher nichts anderes als eine „Modalität seiner Beziehung zu den anderen“ (ebd.) dar.

Lefort beendet den Abschnitt mit dem Hinweis darauf, dass (Menschen-)Rechte „nicht zur Ordnung des Lebens gehören, sondern symbolischen Charakter haben“ (ebd., 256). Sie sind von den Symbolen der Macht unterscheidbar und können sich als „unauslöschbare Exterritorialität“ (ebd., 259) der Macht gegen die Macht stellen.

II. Drei Paradoxien der Menschenrechte

Seit dem durch die französische Revolution bedingten Verlust der Verankerung des Rechts in der realen Ordnung (vgl. die ersten drei Beiträge des Lesekreises) entzieht sich das Rechtssubjekt dem Recht. Die Grundlage des Rechts ist in der politischen Moderne somit un(ter)bestimmt und dem Diskurs gegenüber offen. Dieser Logik zufolge können die Menschenrechte nur paradoxal begründet werden. Das erste Paradox der Menschenrechte stellt für Lefort daher die in ihnen verwirklichte, unauflösbare Spannung zwischen dem Menschen im Allgemeinen und den konkreten „Existenz-, Handlungs-, und Kommunikationsweisen“ (ebd., 260) dar, die durch die Menschenrechte geschützt werden sollen. Mit dem Verlust des prädefinierten Rechtssubjekts der Menschenrechte findet ihre Deklaration, so das zweite Paradox, immer als ein in sich widersprüchlicher performativer Akt statt. Menschenrechte deklarieren sich selber in dem Sinne, dass sie ihr verhandelbares Subjekt immer neu hervorbringen müssen. Das dritte Paradox stellt für Lefort die kollektive Bedeutung individueller Rechte dar. Durch die Benennung des Individuums wird die „Vorstellung […] einer ihre Teile transzendierenden Totalität“ (ebd., 261) zerstört. Gerade dadurch werden allerdings die Relationen zwischen den Individuen hervorgebracht und erkennbar, sie stehen für die Autonome Gesellschaft, die dem im Lesekreis verhandelten Sammelband den Namen gibt.

Lefort erfasst die Menschenrechte als symbolische Ordnung. Diese Ordnung trägt ob ihrer unbestimmbaren Grundlage zu der Autonomisierung des Rechts gegenüber der Macht bei. Ist die Grundlage des Rechts unbestimmbar, kann diese nur im Recht und durch das Recht bestimmt werden. Lefort formuliert hier eine sehr grobkörnige Variante soziologischer Differenzierungstheorien aus, Gedanken also, die z.B. auch in der Systemtheorie Niklas Luhmanns zu finden sind.

III. „Zäh und unerbittlich“ – Schlussfolgerungen

Die durch die Menschenrechte zu Tage getretene Möglichkeit, eine autonome gesellschaftliche Sphäre einzufordern ohne sich dabei einem politischen Dogma oder einer Ideologie zu verschreiben, kann Lefort aus theoriestrategischen Gründen nur in seiner Lesart moderner Demokratien verankern. Er schließt daher mit dem Verweis auf die Unmöglichkeit einer Gesellschaft, „die spontan mit sich übereinstimmen würde“, sich also letztlich auf „eine einzige Seinsweise“ (beide ebd., 277) reduzieren ließe (vgl. hierzu den Beitrag zu Gauchets Tocqueville-Lektüre). Es bleibt daher die Notwendigkeit bestehen, zur Aufrechterhaltung der Demokratie „zäh und unerbittlich sowohl der Illusion einer Macht zu widerstehen, die tatsächlich mit der Position übereinstimmt, die ihr vorgezeichnet ist […], als auch der Illusion einer Einheit, die sinnlich erfahrbar und wirklich werden […] würde“ (ebd., 277f). Lefort geht es hier erneut um nichts anderes als um die Verankerung der demokratischen Frage in der politischen Moderne. Er ruft dazu auf, „der Versuchung zu widerstehen, die Gegenwart gleichsam gegen die Zukunft auszutauschen“ (ebd., 279).

IV. Leforts Rechtsphänomenologie

Schließen möchte ich mit einer Notiz zur theoriestrategischen Verortung des Textes. Lefort antwortet, so mein Vorschlag, in seinem Text auf Kernfragen der Rechtsphänomenologie. Dies sind zum Beispiel Fragen nach der Funktion des Rechts, dem Rechtsbegriff oder der Form des Rechts (vgl. Loidolt 2010, 2). Leforts Rechtsphänomenologie kann dabei helfen, sein Denken gegen andere radikaldemokratische Theorien des Politischen abzugrenzen. Wenn Lefort zwischen der symbolischen Ordnung der Menschenrechte und dem positiven Recht unterscheidet, trifft er eine Irreduzibilitätsannahme. Er sagt also, dass sich die Menschenrechte, wenn überhaupt, nicht ohne Sinnveränderung in positives Recht übersetzen lassen. Letzteres ist das Feld gesellschaftlicher Kämpfe um Hegemonie, erstere verweisen auf die mögliche Ordnung des Politischen. So sind die Menschenrechte universell nicht in ihrer Begründung und Geltung, sondern in ihrer Angewiesenheit auf die (Re-)Deklarationen dessen, was als ihr Gehalt angenommen wird. Diese Unmöglichkeit, den Gehalt der nur symbolischen Grundlage zu bestimmen drängt das politische Subjekt geradezu zur Partizipation in der Auseinandersetzung um mögliche Redeklarationen und ermöglicht es der Politischen Theorie, das Politische assoziativ zu denken.

Die Menschenrechte lassen, gerade Leforts liberalismuskritischer Analyse zufolge, keine demokratische Form der Exklusion zu. Auf der symbolischen Ebene kann kein Ausschluss wirksam werden, wenngleich politische Einheiten in der politischen Praxis aus handlungspraktischen Gründen begrenzt sind. Anders im positiven Recht. Dies ist ein Feld, dessen Grenzen bereits theorielogisch prädefiniert sind. Gerade der auch auf den Begriff des Politischen verweisenden Denkerin Chantal Mouffe entgeht dieser Unterschied jedoch zum Teil. Nicht zufällig greift sie auf das Denken Carl Schmitts zurück, eines Rechtstheoretikers also, der weder Anhänger eines linken Projekts, noch der Demokratie war und sein kann. Das Potential der Lefort’schen Theorie, speziell des hier diskutierten Texts, liegt in der Bestimmung eines assoziativen Begriffs des Politischen, der argumentativ gegen die Theoriekonstruktion Mouffes ‚in Stellung gebracht’ werden kann.

Literatur

Lefort, Claude (1990): Menschenrechte und Politik. In: Rödel, Ulrich (Hg.): Autonome Gesellschaft und libertäre Demokratie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 239-280.

Loidolt, Sophie (2010): Einführung in die Rechtsphänomenologie. Tübingen: Mohr Siebeck.

Militzer, Stefan (2013): Meinungsfreiheit und politischer Widerstand: Claude Leforts Menschenrechtskonzeption als Beitrag zu einer Ontologie der Demokratie. In: Wagner, Andreas (Hg.): Am leeren Ort der Macht, das Staats- und Politikverständnis Claude Leforts. Baden-Baden: Nomos, S. 167-187.

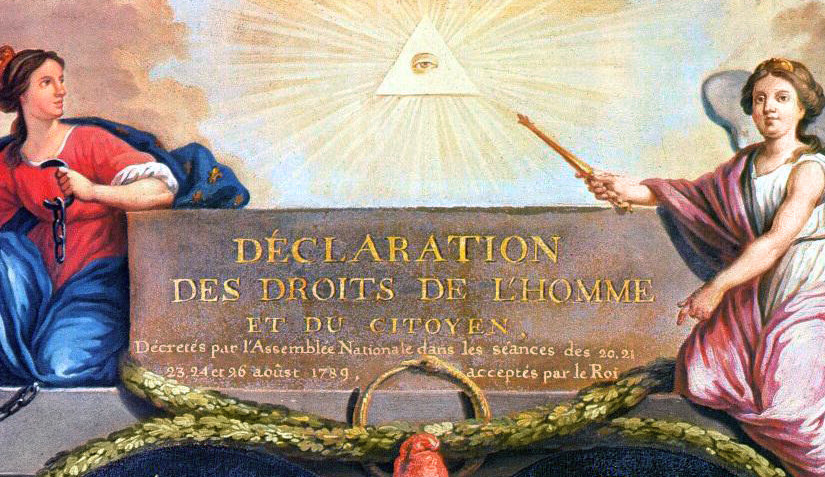

Bildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg

Vielen Dank für den ausführlich und informativen Beitrag zum Text! Zum Ende deines Beitrags greifst du ja einen Vergleich auf, den wir bereits an einigen Stellen thematisiert und zugleich etwas unbestimmt gelassen haben: Den Vergleich zwischen Lefort und Laclau/Mouffe. Das interessiert mich weiterhin sehr und daher gehe ich mal etwas darauf ein.

Lefort betrachtet die Menschenrechte als symbolische Ordnung, die ihre Universalität aus der Angewiesenheit auf die De- bzw. Reklamation ihres Gehalts beziehen, während das positive Recht notwendig begrenzt ist. Dir zufolge entgeht Chantal Mouffe dieser Unterschied, da sie sich bezüglich auf Carl Schmitt beziehen. Das leuchtet mir noch nicht ganz ein und deswegen versuche ich mich mal im Nachvollziehen.

Zuvor machst du ja die Unterschiedung zwischen der symbolischen Ordnung der Menschenrechte als Raum möglicher Ordnungen des Politischen und dem positiven Recht als Raum des Kampfes um Hegemonie. Im Anschluss daran gehe ich davon aus, dass du Mouffe (zumindest zum Teil) vorwirfst nur innerhalb des positiven Rechtes zu argumentieren, was gut zur These von Mouffe als ‚verkappte Liberale‘ (Rzepka/Straßenberger 2014) passen würde. Siehe dazu auch die Diskussion auf dem theorieblog: http://www.theorieblog.de/index.php/2015/03/mouffe-als-liberale-vincent-rzepka-und-grit-strassenbergers-zpth-artikel-in-der-diskussion/. Weiter gedacht wäre es dann in der Tat so, dass Rechte im Kampf um die Hegemonie nur aus einem individualistischen Verständnis der Menschenrechte heraus reklamiert werden. Genau gegen dieses Verständnis der Menschenrechte als reine Eigentumsrechte verwährt sich Lefort ob seines zivilgesellschaftlich orientierten Republikanismus ja.

Ich gehe da nicht mit, da ich die Gemeinsamkeiten im Theoriefundament von Lefort und Laclau/Mouffe doch sehr groß einschätze. Auch Michael Hirsch vereint gerade diese beiden Ansätze unter dem ’symbolischen Primat des Politischen‘ (Hirsch 2010). Beide Ansätze gehen von einer ‚Instituierung des Sozialen‘ bzw. der ‚Ontologie des Sozialen‘ aus. Die heterogene Teilung bzw. Ordnung der Gesellschaft bildet sich im Widerstreit der Artikulationen (des Politischen) auf der Ebene des Sozialen, die erst auf der Ebene der Politik als ’symbolische Selbstdarstellung‘ (ebd.) sichtbar werden. Das heißt, die Gesellschaft kommt erst durch die Differenzierung zwischen diesen beiden Ebenen zu sich und kann somit im unbestimmten Entwicklungsprozess in Folge der demokratischen Revolution ihre Historizität ausbilden. Während Lefort für diesen Prozess den Begriff der Zivilgesellschaft stark macht und mit der Symbolizität auf den Möglichkeitsraum verschiedener Bedeutungen des Politischen eingeht, verorten Laclau und Mouffe das ganze Prozedere eher sprachtheoretisch inspiriert innerhalb ihrer Diskurstheorie, sodass der Möglichkeitsraum sich zwischen Signifikant und Signifikat abspielt. Das Recht, Recht zu haben, und Einfluss auf deren Ausgestaltung zu nehmen ist in beiden Spielweisen m.E. vorhanden. Ich sehe daher nicht, warum die Rolle zu dieser Logik stehen sollte oder warum Leforts Ansatz assoziativer sei.

Als weitere Frage würde ich gerne noch wissen, was eigentlich mit den Menschenrechten als Ontologie der Demokratie genauer gemeint ist. 😉

Literatur

Hirsch, Michael (2010): Das symbolische Primat des Politischen und seine Kritik. In: Bedorf, Thomas/

Röttgers, Kurt (Hrsg.): Das Politische und die Politik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 335-363.

Mouffe, Chantal (2007): Über das Politische. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Rzepka, Vincent/Straßenberger, Grit (2014): Für einen konfliktiven Liberalismus. In: Zeitschrift für politische Theorie 5(2), S. 217-233.

Lieber Daniel,

vielen Dank für dein Feedback und die Herausforderung!

Beginnen wir mit der „Ontologie der Demokratie“. Ich lese Militzers Beitrag so, dass diesem Begriff letztlich zweierlei Bedeutung zukommt. Einerseits beschreiben Menschenrechte ja der Lefortschen Lesart zufolge die Modalitäten der Beziehungen zwischen den Gesellschaftsmitgliedern. Das Sein der Gesellschaft, der Gemeinschaftsaspekt republikanischer Theorien der Politik also, ist somit durch die Menschenrechte als ontologische Ordnung beschrieben. Eine relativ ähnliche, vielleicht zweite Bedeutung würde ich aus der Lefortschen Rekonstruktion der begründenden Paradoxe der Menschenrechte herausgreifen. Alle drei Paradoxe bilden mehr oder weniger gut nachvollziehbare Spannungen zwischen Partikularität und Allgemeinheit ab. Der Moment der Begründung liegt dann nicht in einem individuellen, intentionalen Akt allein, sondern vielmehr in seinem Verhältnis zu der sozialen Ordnung, deren Konfiguration die Menschenrechte möglich gemacht hat. In anderen Worten: Wieder verlässt Lefort sich hier auf seine Rekonstruktion der Moderne. Die Gesellschaft kann nur vom Ort der Macht aus als Einheit betrachtet werden, die Menschenrechte liegen aber in der Gesellschaft (dazu mehr bei Abbas 2011, 37). Auch hier beschreiben sie als Rechtsform vielmehr eine ontologische Dimension der Demokratie als ein Ensemble auf individuelle oder kollektive Ansprüche reduzierter Sätze.

Die Argumente für die Einebnung der Differenz zwischen Mouffe/Laclau und Lefort sind stark. Ich rekonstruiere den Punkt auf eine zweite Art und Weise mit der Frage nach der Einheitsbestimmung des Demos. Um die Einheit des Demos bestimmen zu können verlangt die demokratische Logik nach einem konstitutiven Außen (was durchaus problematisch sein kann – klammern wir diese letztlich zwischen Kosmopoliten und anderen Positionen zu führende Debatte an dieser Stelle aber aus der Diskussion aus). Wie also gelingt die Einheitsbestimmung des Demos bei den beiden zur Diskussion stehenden Ansätzen? Mouffe und Laclau suchen im poststrukturalistischen Sprachverständnis nach Hinweisen und finden sie in der Arbitrarität des Verhältnisses zwischen Signifikant und Signifikat sowie der diskursiven Verhältnisbestimmung zwischen den Signifikanten. Politische Differenzen bestimmen sich dann in der Opposition von diskursiv artikulierten Äquivalenzketten, in denen sich hegemoniale Assoziationen zusammenfinden können. Die politische und theoretische Intention ist hier aufzuzeigen, wie eine politische (respektive linke) Hegemonie möglich ist. Selbstverständlich bezieht sich die Argumentation auf die symbolische Ebene, die antiessentialistische Grundhaltung von ‚Hegemonie und radikale Demokratie‘ lässt kaum etwas anderes zu. Diese manchmal etwas unpassend ‚inklusiver Antagonismus‘ genannte Figuration beschreibt damit letztlich widerstreitende Sprachspiele und ihre Möglichkeiten, zueinanderzufinden (vulgärkritisch kommentiert steht der ‚inklusive Antagonismus‘ nicht für viel mehr als die Strahlkraft des ‚Meines Feindes Feind ist mein Freund‘ auf Mouffe, da die einzig inkludierende Kraft des Antagonismus wohl das Vorantreiben des Zusammenfindens fragmentierter politischer Lager beschreibt). Das Politische und das Soziale fallen hier, so mein Eindruck, aber in eins, eine wirkliche Differenzierung der Sphären ist nicht erkennbar. Jede Pluralität ist schon politisch und sie wird (macht)politisch relevant, wenn sie sich gemeinsam mit Anderen gegen Andere artikuliert. Hier findet sich durchaus das Moment der Assoziation – aber eben auch das der Dissoziation. Der intensivste Konflikt ist, ganz dem Duktus Schmitts zufolge, der Politische.

Lefort, so würde ich behaupten, entgeht dem durch die Annahme der Teilungen der Gesellschaft (zwischen der politischen und der sozialen Sphäre und diese jeweils in sich). Von der Sphäre der Macht aus ist die Gesellschaft als Einheit denkbar, im Sozialen aber ist sie nicht als Einheit konstituiert. Die Einheitsbestimmung des Demos wird so ungleich schwieriger. Nicht mehr der ‚inklusive Antagonismus‘, sondern die Exteriorität der Macht zu der Gesellschaft leistet die konflikthafte Integration. Durch die politische Bezugnahme auf den Pol der Macht und das konflikthafte Streiten für den Zugang zur Macht wird die politische Assoziation hergestellt. Dem gesellschaftliche Konflikt ist nichts vorgängig außer die inhaltlich nicht weiter bestimmte Pluralität, die auch vorsprachlich existiert. Gerade da die Macht als etwas der Gesellschaft äußerliches konzipiert ist, kann das Politische als assoziativ verstanden werden, denn der in beiden Ansätzen prominente Konflikt ist kein Streiten gegeneinander, sondern um etwas. Das assoziative Moment ist dann wieder in der Begründung der Menschenrechte (s.o.) zu suchen. Das in einem früheren Beitrag des Lesekreises beschriebene Verständnis der Wahl bei Lefort greift an dieser Stelle. Lefort bleibt letztlich der Rekonstruktion verpflichtet, er erkennt die symbolische, einheitsstiftende Dimension politischer Konflikte an. Auch Mouffe und Laclau tun dies, beschreiben aber mit dem Begriff der Assoziation nur eine Seite des Konflikts. In toto bleibt ihr Ansatz dissoziativ.

Literatur

Abbas, Tassadit-Nabila (2011): Demokratie zwischen Konflikt und Konsens. Zum Konzept des Politischen bei Jacques Rancière und Claude Lefort. Verfügbar unter http://www.ipw.rwth-aachen.de/pub/select/select_29.html, letzter Abruf 7. Januar 2015.

Siehe auch: http://www.theorieblog.de/index.php/2015/07/agonistischer-pluralismus-ohne-schmitt/

Zuerst ein mal vielen Dank für deine Erläuterungen zu den Menschenrechten als „Ontologie der Demokratie“. Im kleinen Berliner Lesekreis sind wir ebenfalls auf den Begriff gestoßen und haben ihn da ganz ähnlich diskutiert. Ich persönlich denke, das die Bezeichnung für die Rolle der Menschenrechte im Denken Leforts – gerade wegen der zwei Bedeutungen, die du anführst – sehr passend ist.

Zum zweiten Punkt ebenfalls vielen Dank für deine Auführungen. Die haben mir dabei weitergeholfen zu verstehen, was du genau meintest. Bei Abbas verhandelt den Punkt ja auch sehr schön in seinem Kapitel zu Konsens oder Konflikt bei Lefort. Ich an dieser Stelle gerne eine Rekonstruktion dazu anführen, warum der Ansatz von Laclau und Mouffe – gerade bei einer eher an Laclau bzw. der Diskurstheorie orientierten – Lesart eben nicht nur den Konflikt bzw. den Dissens sondern auch den Konsens mobilisiert. So ganz im Sinne von, ‚eine Lanze brechen für…‘, aber einerseits würde dies zu lang geraten. Andererseits zeigt es der Beitrag von Rohgalf ja schon sehr deutlich: Mouffe käme auch ohne Schmitt aus und würde es sich damit oftmals einfacher machen. Interessant ist hierzu übrigens auch der Beitrag von Hildebrand/Séville in der erste Nummer der PVS diesen Jahres.

Letztendlich bin ich mir allgemein etwas unsicher, ob der bei Lefort angelegte zivilgesellschaftliche Republikanismus nicht etwas zu hoffnungsvoll auf die Ebenen der Zivilgesellschaft und des politischen Subjekts blickt und dabei vielleicht einige Details zur Formation politischer Identitäten sowie zur Intention politischen Handelns übersieht. Sprich, ist mit dem Ort der Macht als Exteriorität zur Zivilgesellschaft schon die konfliktive Integration ohne Herausbildung dissoziativer Gegner- oder sogar Feindschaft zu Genüge gegeben? Vielleicht würde hier eine eher mikrotheoretische Betrachtung weiterhelfen…